歯周病の状態別について

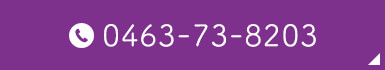

歯肉炎

歯肉だけが炎症を起こしている状態を歯肉炎といい、歯を磨いた時や硬い食べ物を食べた時に血が出ることがあります。

歯肉だけが炎症を起こしている状態を歯肉炎といい、歯を磨いた時や硬い食べ物を食べた時に血が出ることがあります。

歯周ポケットの深さは3mm以内です。

歯周炎

炎症が歯肉から内側にまで広がり、歯槽骨(歯を支えている顎の骨)を溶かしてしまっている状態です。

炎症が歯肉から内側にまで広がり、歯槽骨(歯を支えている顎の骨)を溶かしてしまっている状態です。

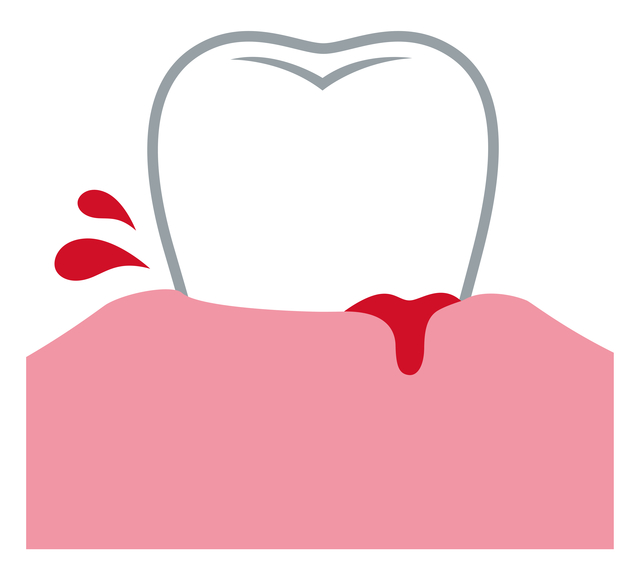

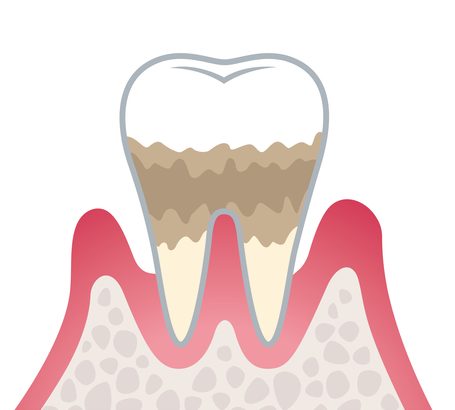

軽度歯周炎

歯槽骨が溶け出した状態で、歯を磨いた時に血が出るだけでなく、歯肉が腫れぼったいような感じがしたり、歯がうずいたりします。

歯槽骨が溶け出した状態で、歯を磨いた時に血が出るだけでなく、歯肉が腫れぼったいような感じがしたり、歯がうずいたりします。

一般的に、初期の軽度歯周炎では無症状であることがほとんどです。 歯周ポケットは3〜4mmほどの深さになります。

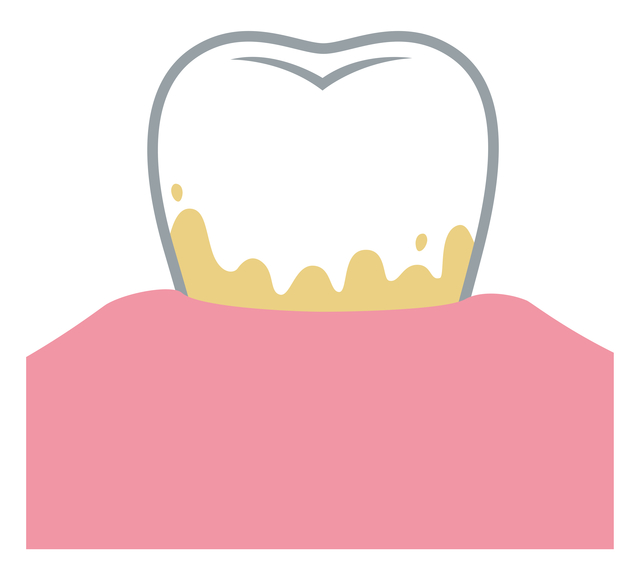

中等度歯周炎

歯槽骨が1/3から2/3ほど溶けてしまった状態で、歯磨きした時に歯肉から血が出る、水がしみる、歯肉が腫れたり治ったりを繰り返す、歯がぐらぐらする、歯から膿が出る、口臭が強くなるなどさまざまな症状が現れます。

歯槽骨が1/3から2/3ほど溶けてしまった状態で、歯磨きした時に歯肉から血が出る、水がしみる、歯肉が腫れたり治ったりを繰り返す、歯がぐらぐらする、歯から膿が出る、口臭が強くなるなどさまざまな症状が現れます。

歯周ポケットは5〜7mmほどの深さになります。

重度歯周炎

歯槽骨が2/3以上溶けてしまった状態で、歯がぐらぐらして硬い食べ物などが食べにくくなります。

歯槽骨が2/3以上溶けてしまった状態で、歯がぐらぐらして硬い食べ物などが食べにくくなります。

歯磨きをすると必ず出血するようになったり、指で歯の周囲を押すと白い膿が滲み出たり、口臭が強くなることもあります。歯と歯の隙間が大きくなるため食べ物が詰まりやすくなったり、歯が長くなったように感じるのも症状の一つです。

重度歯周炎の場合、治療せずに放置すると歯が自然に抜けてしまうこともあり、歯周ポケットは7mm以上とかなり深くなります。

POINT!

歯周病を予防するためには、セルフケアだけでなく歯科医院で行うメンテナンスも大切です。

生活習慣病のようなものである歯周病は、良い治療を受けたとしてしても歯科医院での定期的なメンテナンスを怠ったり、きちんとセルフケアを行わなかったりすることですぐにまた再発してしまいます。

歯周病は治療以上にメンテナンスが大切ともされています。セルフケアと歯科医院でのメンテナンスをしっかり行うことで自分自身の歯を1本でも多く残し、健康的な生活を送りましょう。お口の中の状態は一人ひとり異なります。歯磨きも自分に合ったやり方で行うことが大切です。気になることがありましたらお気軽にご相談ください。

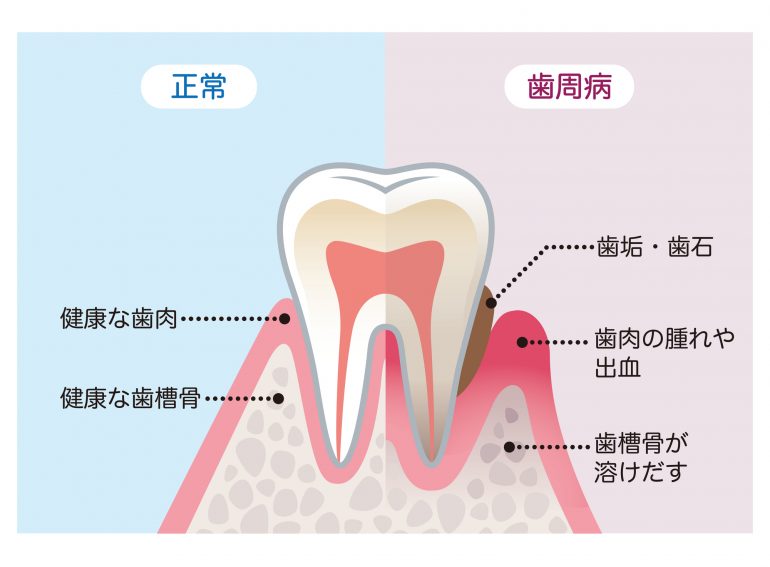

歯周病とは

歯の周囲の歯肉や、歯を支えている骨が破壊されてしまう病気を歯周病と言い、以前は歯槽膿漏と呼ばれていました。

歯の周囲の歯肉や、歯を支えている骨が破壊されてしまう病気を歯周病と言い、以前は歯槽膿漏と呼ばれていました。

歯周ポケットと呼ばれる歯と歯肉の境目に細菌が入り込むと、歯肉が炎症を起こしてしまい赤く腫れ上がります。歯磨きをすると血が出ますが、痛みは全くありません。

進行すると歯肉の中にある歯槽骨と呼ばれる歯を支えている骨が溶けてしまい、歯がぐらぐらしたり、歯肉から膿が出ます。ここまで進行すると、痛みや腫れなどの症状を感じるようになります。

そして最後には、歯が抜け落ちてしまうのです。

歯周病の原因

人間の口の中に住んでいる細菌の種類はおよそ400種類とも言われています。これらの細菌は、普段はあまり悪さをすることはありませんが、砂糖をたくさん摂ったり、歯磨きをしっかり行わなかったりすると、細菌がネバネバした物質を作り出し、それが歯の表面に付着します。

人間の口の中に住んでいる細菌の種類はおよそ400種類とも言われています。これらの細菌は、普段はあまり悪さをすることはありませんが、砂糖をたくさん摂ったり、歯磨きをしっかり行わなかったりすると、細菌がネバネバした物質を作り出し、それが歯の表面に付着します。

この物質を歯垢(プラーク)と言いますが、1mgの歯垢の中に住み着いている細菌は10億個にもなるとされ、むし歯や歯周病の原因となります。歯周病を引き起こす細菌としては10種類以上が存在することがわかっており、アクチノバシラス・アクチノマイセテムコミタンス、プレボテーラ・インターメディア、ポロフィロモナス・ジンジバリスなどがいます。歯垢は粘着性が強いため、うがいをしたくらいでは落とすことができません。

このような歯垢の中に住み着いている細菌が歯肉の炎症を引き起こし、やがて歯を支えている骨を溶かしてしまいます。また、歯垢は除去せずにいると歯石と呼ばれる硬い物質に変化してしまい、歯磨きなどでは除去できなくなってしまいます。

歯の表面に強固に付着した歯石の中の細菌は、お口の中で毒素を出し続けます。

下記も歯周病を進行させる原因となります

- 歯ぎしり・噛みしめ・食いしばり

- 食習慣

- 合っていない被せ物・入れ歯

- ストレス

- 喫煙

- 糖尿病・ホルモン異常・骨粗鬆症などの全身疾患

歯周病セルフチェック

- 朝起きた時に、口の中がねばついている

- 歯肉が赤く腫れ上がっている(健康な歯肉はピンク色をしており、引き締まっている)

- 口臭が気になる

- 歯と歯の間に隙間ができてきた

- 歯肉が痛い、むず痒い

- 歯磨きをすると血が出る

- 歯がぐらつく、硬いものが噛みにくい

- 歯が長くなったような気がする

- 前歯が出っ歯になった気がする

―上記のような症状がある場合、歯周病にかかっている可能性があります。

歯周病と全身疾患

歯周病は初期のうちは痛みなどもありませんが、重度になると歯が抜けてしまうこともあります。

また、歯周病はお口の中だけではなく、全身疾患とも深い関わりがあるとされています。

脳梗塞・心臓病

血管に歯周病菌が入り込むと、血栓ができやすくなってしまいます。その結果、狭心症・心筋梗塞など心臓の病気や、脳梗塞・動脈硬化などを招くことがあります。

誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎はものを食べた際に一緒に細菌が入り込み炎症を起こしますがこの細菌の多くが歯周病菌といわれています。

糖尿病

歯周病と糖尿病は大きく影響しあっているとされており、それぞれの病気の症状を悪化させてしまうということがわかっています。

早産

歯周病菌は子宮の筋肉に影響を及ぼすことがあり、早産や低体重児出産を引き起こすリスクが高まるとされています。

リウマチ

歯周病菌が持つシトルリン化変換酵素は、リウマチを進行させると言われています。反対に、リウマチに罹患されている方は歯周病が悪化してしまうなど、相互に影響し合っています。

歯周病の検査方法

歯周ポケット検査

歯周ポケットがどのくらい深くなっているか、メモリがついた棒状の器具を使って計測します。

1つの歯につき、6ヶ所測定して検査します。

歯周病の進行度

〜3mm以内:正常もしくは歯肉炎

4〜5mm:初期〜中等度歯周炎

6〜9mm:中等度〜重度歯周炎

10mm以上〜:重度歯周炎

歯の動揺度

歯がどれくらいぐらつくかをチェックして、歯周病の進行度合いを検査します。

歯周病の進行度

動揺度0(ほとんど動かない):正常

動揺度1(前後に動く):初期の歯周病

動揺度2(前後・左右に動く):進行した歯周病

動揺度3(前後・左右・上下に動く):重度の歯周病

レントゲン検査

歯肉を見ただけでは歯槽骨(歯を支えている骨)がどうなっているかまではわからないため、歯周病の進行度が正確に判断できません。

歯肉を見ただけでは歯槽骨(歯を支えている骨)がどうなっているかまではわからないため、歯周病の進行度が正確に判断できません。

そこで、レントゲンを撮影して歯槽骨の状態を確かめます。見えない歯の根部分に歯石が付着しているかどうかなども、レントゲン撮影を行えば確認可能です。

歯周病の治療

1お口の検査

炎症があるかどうか、歯周ポケットの深さ、骨が破壊されているかどうか、プラークコントロールはできているかなど、お口の状態を確かめる検査を行います。

炎症があるかどうか、歯周ポケットの深さ、骨が破壊されているかどうか、プラークコントロールはできているかなど、お口の状態を確かめる検査を行います。

2検査結果のご説明

検査結果をもとにした治療計画についてご説明します。

患者さんが安心して治療を受けられるよう丁寧にご説明しますので、わからないことや気になることがありましたらどんな些細なことでもお気軽にお尋ねください。

3スケーリング(歯垢の除去)

スケーラーと呼ばれる器具を使って、歯に付着した歯垢や歯石、歯に付いた沈着物を除去します。

スケーラーと呼ばれる器具を使って、歯に付着した歯垢や歯石、歯に付いた沈着物を除去します。

歯の汚れがどのくらい付着しているかによって、1回~複数回に分けてスケーリングを行います。

4歯周ポケットから出血するかの検査

この検査で炎症度合いが中等度以上だった場合は、下記の「ルートプレーニング」や「歯周外科治療」を行います。

5ルートプレーニング(歯石の除去)

ルートプレーニングは歯石が歯肉の奥深くまで付着してしまっている場合に行う治療です。

歯周病がこの段階まで進行すると、細菌によって歯牙質を覆うバイオフィルムが強い毒素を持つようになってしまうため、歯石の除去と同時にバイオフィルムの破壊も行います。歯周ポケットをきれいにして歯と歯肉の間の隙間がなくなるようにすると、歯肉がくっつき、歯周ポケットの深さが改善されます。

6歯周外科治療

重度にまで歯周病が進行してしまっている場合は、外科手術や抜歯を行います。

重度にまで歯周病が進行してしまっている場合は、外科手術や抜歯を行います。

歯周外科治療の治療法にはいくつかの種類がありますが、代表的な治療法が「フラップ手術」です。

フラップ手術

フラップ手術では、麻酔をしてから歯肉を切開し、歯石除去などを行います。

スケーリングやルートプレーニングでは届かない、処置できないような歯周ポケットの深い部分まで肉眼で直接確認しながらきれいに掃除できます。

7定期的なメンテナンス

特殊な機器を使い、自宅で行う歯磨きでは磨き切ることができない部分を磨きます。バイオフィルムの破壊に効果を発揮し、個人差はありますが1ヶ月〜3ヶ月に1回、定期的なメンテナンスを受けるといいとされています。

特殊な機器を使い、自宅で行う歯磨きでは磨き切ることができない部分を磨きます。バイオフィルムの破壊に効果を発揮し、個人差はありますが1ヶ月〜3ヶ月に1回、定期的なメンテナンスを受けるといいとされています。

歯周病の治療を行った後はお口の中の細菌の数は少なくなりますが、歯周病は再発しやすいため、歯磨きなど毎日のケアを怠るとすぐに再発してしまうことがあります。治療が終わってからも歯科医院に通い、定期的なケアを行うことが重要です。

歯周病安定期治療(治療後のメンテナンス)

保険で出来るメンテンス

保険でできる歯周病安定期治療(SPT)

昨今では、「メンテナンス」という言葉の代わりに、「サポーティブ(supportive)ペリオドンタル(periodontal)セラピー(therapy)」という用語を使用することが歯周病学会から提唱されています。

昨今では、「メンテナンス」という言葉の代わりに、「サポーティブ(supportive)ペリオドンタル(periodontal)セラピー(therapy)」という用語を使用することが歯周病学会から提唱されています。

サポーティブペリオドンタルセラピーのそれぞれの頭文字からなるSPTとは、歯周病安定期治療のことで歯周組織を維持するための治療法です。 一連の歯周病治療を行った後で、病状が一時的に安定した患者さんに対しこのSPTでの定期的な治療を行います。

SPTによる治療内容

- プラークコントロール(歯周組織の健康維持)

- 歯周病検査

- 口腔内写真撮影(必要な場合)

- スケーリング

- ルートプレーニング(必要な場合)

- 咬合調整(必要な場合)

- 機械による歯のクリーニング

歯周病治療で最も重要なのはメンテナンス

自覚症状の少ない歯周病は、出血・腫れ・歯がぐらぐらするなどの症状が出る頃には悪化してしまっており、治療期間が長くなったり、最悪の場合は歯を抜かなければならないケースもあるなど、深刻な病気です。歯周ポケットと呼ばれる歯と歯肉の間にある溝の深さは歯周病の進行度合いを測るための一つの目安です。

中等度〜重度まで進行した歯周病の場合、適切な治療を受けることによって症状が一時的に安定しても、歯周ポケットの深さは改善されず深いままになっていることもあります。このようなケースでは歯周病が再発する恐れがあるため、安定した状態を維持するための治療である「SPT」に移行する場合があります。

歯周病予防の代表的歯磨き方法

バス法(歯周病予防に効果的!)

毛先を歯と歯肉の間に45度の角度で当て、歯と歯肉の間に入れ込むような形で、歯ブラシの柄を細かく振動させて磨きます。歯と歯肉の間の歯垢をとることと歯肉をマッサージすることで、歯周病予防にとても効果的です。

スクラッピング法

毛先を歯の面に垂直に当て、前後および左右に細かく(歯一本分程度)動かして磨き、歯面や歯と歯肉の間の歯垢をもみ出します。力を入れすぎると歯肉を傷つけるので注意しましょう。